食、衣、住、行,是日常生活的基礎,而部落的文化特色,也總是在各個不起眼的小細節中,煥發出令人驚嘆的美麗面貌。提到部落特色,腦海裡浮現的除了美食、祭典、徜徉山海的生活,還有著繽紛色彩的服飾、從大自然素材中誕生的各項工藝。舊時不若現代社會充斥著大量機械製造的加工品,所穿所用,都需要就地取材,以手工自行製作,也因此,部落裡一雙雙巧手,以意料之外的素材、堅實的工法,創造令人驚嘆的美麗工藝,讓藝術無處不在。

服飾的工藝 樹皮、苧麻、香蕉絲

敲敲打打,把樹皮反覆錘鍊,讓纖維不斷延展擴大,這是部落珍貴的「樹皮衣」。過去物資匱乏,阿美族人製作衣物的材料,也從山林中採集,將樹皮與樹幹分離取出,耗費多時耐心錘鍊後,才能裁切縫製,製成珍貴的樹皮衣。因其耗時費工,技藝傳承也相當不易,現仍可在台東都蘭部落一睹樹皮衣的風采。

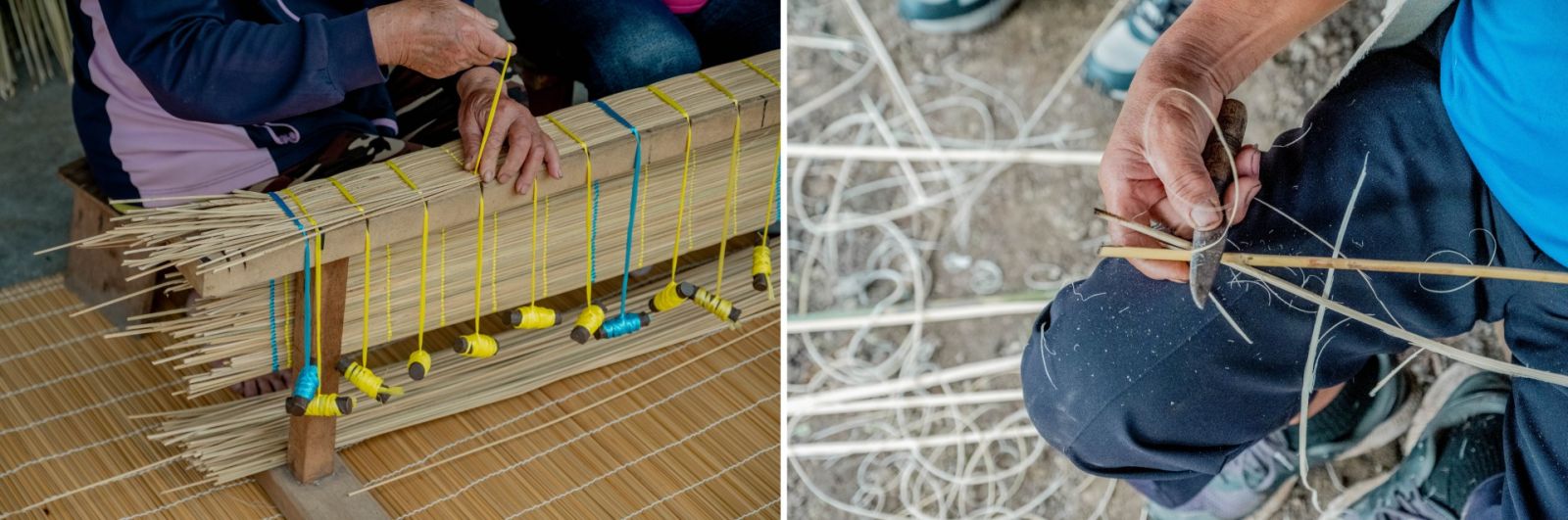

苧麻也是阿美族會使用的製衣材料,過往許多部落人家會在耕地輪種,一年可收成四次。收成後,經過剝絲、捻線、紡紗、染煮、晾曬、整經、編織、縫製,多達8道工序,才能產出一塊苧麻布,花蓮的貓公部落,至今仍傳承這項技術。

而居住花蓮新社部落的噶瑪蘭族群,則以「香蕉」為製衣的材料。砍下未開花的香蕉樹,取其假莖,刮絲、曝曬、分線、捻線,再以香蕉絲線進行編織,能夠製成衣、帽、袋子,做工繁複,需要高超的技術與大量的耐心才能完成,也因此,艱辛的傳統工藝復興之路上,新社部落的噶瑪蘭人一步步紮實耕耘,如今也透過部落內的香蕉絲工坊,向大眾展示噶瑪蘭的工藝之美。

從器物到建築工法 月桃、輪傘草、藤編

服飾穿著之外,部落的生活器物,有許多也使用自然素材製作。從莖葉、花、果實,全株都可利用的「月桃」,其葉鞘也常被部落族人拿來編織,新鮮的月桃葉鞘採下後晾曬數日,再整平捲圓陰乾,完成後以經緯交織的方式,編織成食器、草蓆等物。同樣使用在草蓆類編織的素材,還有輪傘草,外型長的就像雨傘的骨架,輪傘草是水生植物,採集後經過除葉、分類、曬乾,交叉編織成耐用的草蓆,在花蓮豐濱的貓公部落,現今也投入輪傘草的復育栽種並透過在地工坊推廣這項傳統的技藝。

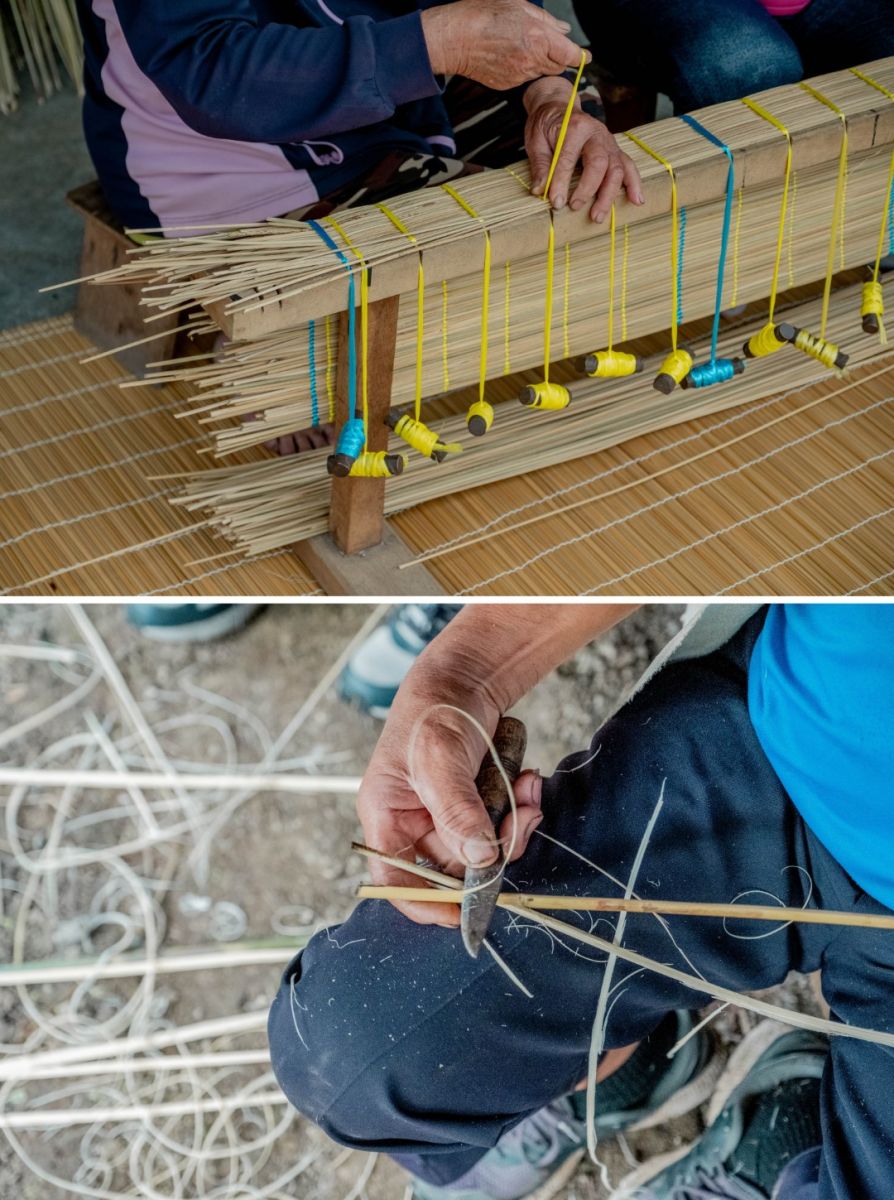

山上的黃藤,去除藤上的刺並剝除黃葉後,也能陰乾、調整彎曲度,削成條狀來編織。長滿刺的黃藤不好採集,需要多人分工合作。處理好的黃藤條質地強韌,能夠編成背簍或漁具,化身上山下海採集的好幫手。藤編在需要增加摩擦力防滑的器物邊緣、刀具把手,或需要加固的地方,也都能見到,實用又美觀。除了應用在中小型的器物,藤編工藝更出現在建築工法上,在傳統家屋建造時,運用藤編加強固定處,或製成棚架、藤編床,既提高耐用度又有著部落巧藝的特色美感。

這些從大自然中取材、經由巧手轉化的工藝文化,在部落的生活各處熠熠發光,甚至在台東成功鎮的都歷部落,其阿美族名「Torik」即為編織之意,足見天然素材與編織工藝在東海岸部落文化中的重要性。除了到訪部落時可以透過觀察、深度體驗學習了解這些工藝文化,部落也透過更多創意的方式,將傳統工藝應用在更多元的文創商品上,無論是包包、食器、家飾物、飲料提袋,都傳承著傳統的生活智慧,走進更多人的生活中。